デジタルリテラシーとは?必要な理由や高めるための方法をわかりやすく解説!

生成AIの登場や進化により、ますます重要性が高まるデジタルリテラシー。ビジネス環境が抜本的に変化するなか、デジタルリテラシーの低い企業は、競争力を保つことが困難になっていくでしょう。

本記事では、デジタルリテラシーの意味や必要性、ITリテラシーとの違い、デジタルリテラシー向上の手順、資格を活用したデジタルリテラシーの高め方を解説します。

デジタルリテラシーとは?必要性や向上させるための資格も解説!

デジタルリテラシーとは

デジタルリテラシーの定義

デジタルリテラシーとは?

全てのビジネスパーソンに必須のリテラシー「Di-Lite」

「Di-Lite」の3つ対象領域

ITリテラシーとの違い

デジタルリテラシーが企業に必要な理由

デジタル技術の急速な進展

デジタル活用の可能性拡大

セキュリティリスクへの対応

デジタルリテラシーが低いことによるデメリット

生産性が上がらない

DX推進が送れる

情報漏えいなどのセキュリティ意識が低い状態となる

デジタルリテラシー向上に必要な5つの手順

人材育成のための5つの手順

育成プランの策定

教育の実施

デジタルリテラシー向上に活用できる3つの資格

【1】ITパスポート試験(IT・ソフトウェア領域)

【2】G検定(AI・ディープラーニング領域)

【3】データサイエンティスト検定・リテラシーレベル★(数理・データサイエンス領域)

まとめ

デジタルリテラシーとは

ここでは、デジタルリテラシーの意味やITリテラシーとの違いを説明します。

デジタルリテラシーの定義

デジタルリテラシーとは?

デジタルリテラシーとは、デジタル技術に関する知識やスキル、順応性などを備えて、それらを適切に活用できる能力とされています。

厚生労働省では、下記のとおりと示しています。

活用されているデジタル技術に関する知識があること、デジタル技術を活用する方法を知っていることであり、“デジタルを作る人” のみならず “デジタ

ルを使う人” にも知っておいていただきたいものになります。

さらに、どんな職業でもデジタル技術なしで仕事をすることが考えられなくなってきている中、デジタルリテラシーは、特に働く方の全てに必要なものです。

一般的にデジタル人材としてイメージする新たなデジタルツールの開発に必要な高度なプログラミングスキルなどを対象とするようなものではありません。

ITリテラシーと同義で使われることもあるデジタルリテラシーにはさまざまな解釈があります。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)等で構成されるデジタルリテラシー協議会では、「デジタル技術にアクセスし、目的のために使う能力」と定義しています。これは、社会に普及する多様なデジタル技術を効果的・適切に扱う知識の枠組みであり、全てのビジネスパーソンが身に付けるべきリテラシーであることも大事なポイントです。

ITリテラシーとの違い

ITリテラシーは、ITを利活用するためのスキルと知識全体を指す概念であり、企業がDXに取り組むうえで、全従業員が身に付けるべきリテラシーです。ITリテラシーの主な対象は情報処理分野ですが、デジタルリテラシーは「情報処理分野」に加え、「データサイエンス分野」「AI分野」の3つの分野が対象になります。

(※引用・参考)デジタルリテラシー協議会:「デジタルリテラシー協議会」

全てのビジネスパーソンに必須のリテラシー「Di-Lite」

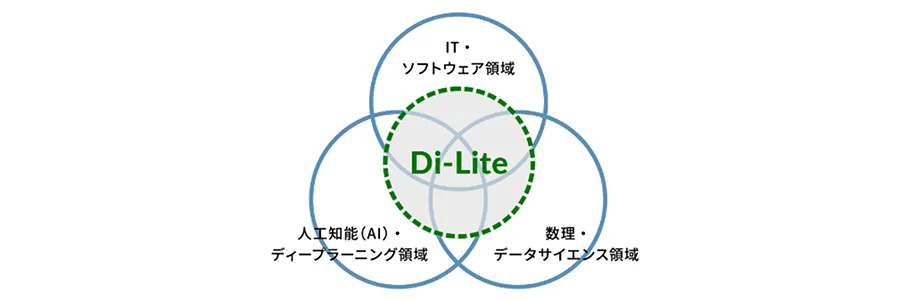

デジタルリテラシー協議会は、「全員に 、全体を。」をキャッチコピーに、デジタル時代の全ビジネスパーソンのリテラシーとして「Di-Lite(ディーライト)」を提唱しています。このDi-Liteは、全ビジネスパーソンがデジタルを使う人材であることから、産業界全体でのデジタル人材育成の取り組みを加速度的に促進させることを狙いとしています。

「Di-Lite」の3つ対象領域

Di-Liteは、「ITソフトウェア領域」「数理・データサイエンス領域」「AI・ディープラーニング領域」の3つが対象です。これらの領域の知識を全ビジネスパーソンがリテラシーとして身に付け、エンジニアなどの「作る人」から、経営者や企画者、利用者などの「使う人」まで、DX時代のビジネスにおいて、あらゆるラーニングパスの土台となります。

(※引用・参考)デジタルリテラシー協議会:「デジタルリテラシー協議会」

デジタルリテラシーが企業に必要な理由

次に、デジタルリテラシーが企業に必要な理由を見ていきます。

デジタル技術の急速な進展

大きな要因として、デジタル技術の急速な進展が挙げられます。 生成AIの登場とその進化はビジネスモデルに抜本的な変化をもたらしています。こうした変化に対応できない、デジタル技術の活用ができない企業は競争力の確保が困難になるでしょう。

デジタル活用の可能性拡大

デジタルリテラシーの低い企業は、デジタル技術を十分に理解できず、さまざまなデジタル活用の発想を制限されるリスクがあります。 対照的にデジタルリテラシーが高い企業は、幅広いデジタル活用のアイデアを生み出すことが可能です。デジタルリテラシーの高い企業では、これをもとにデジタルトランスフォーメーションを推進できます。

セキュリティリスクへの対応

デジタル活用によって、業務プロセスの効率化や新たなビジネス機会の創出が可能になると同時に、サイバー攻撃などのセキュリティリスクも増大しやすくなります。 デジタル技術の進化とともにセキュリティリスクも複雑化しており、従業員がデジタルリテラシーを備えていることで、悪意ある攻撃やデータ漏洩などに対処でき、企業の機密性や信頼性を確保できます。

デジタルリテラシーが低いことによるデメリット

これまで、デジタルリテラシーの必要性や重要性をご説明してきましたが、それではデジタルリテラシーが低い場合、どのようなデメリットが生まれるのか、それによって発生するリスクとは、その具体的な内容を紹介します。

- 生産性が上がらない

- DX推進が送れる

- 情報漏えいなどのセキュリティ意識が低い状態となる

生産性が上がらない

デジタルリテラシーが低いと生産性が低下する要因ともなります。

例えば、従業員がデジタルツールを十分に使いこなせていないことによって、作業などが想定の時間よりも長く時間がかかってしまうことが考えられます。

その他にも、以下のようなことが、生産性の低下に繋がるでしょう。

- 手入力によるミスの多発

- 確認漏れや見落としによる情報共有ミス

- 紙ベースの情報管理による印刷や保管などの作業の増加

- 電話や対面によって発生するコミュニケーションコストの増加

さらに、人手による作業が多くなると担当者の負担が増えるため、モチベーションが維持できない状況にもなり得ます。その結果、休職者が発生した場合、別の担当者の負担が増え、負の連鎖を生み出すこととなりかねません。

また、仮に優秀なツールを導入していても、それを理解し活用する能力が不足していると、機能を活かしきれずに投資が無駄になる可能性もあります。

DX推進が送れる

デジタルリテラシーの低さは、DXの阻害要因でもあります。経営陣や従業員のデジタルリテラシーが不足していると、新しいテクノロジーへの理解や導入、活用が思うように進まず、その分DXの推進が遅れることになります。

例えば、経営陣や情報システム部門、IT担当者がDXを進めようとしても、デジタルリテラシーが低い従業員は、既存の方法を変えることや新しいシステムや機能・製品・サービスを使いたがらず、非協力的になりがちです。基本的な概念や知識を持ち合わせていないため意思疎通が遅々として進まないこともあります。

デジタル化はDXの実現に向けて欠かせないプロセスであり、DXの停滞は今後の企業の成長停滞にもつながりかねません。

情報漏えいなどのセキュリティ意識が低い状態となる

デジタルリテラシーの低さは、情報漏えいの発生にもつながります。これは、企業にとって最も影響が大きいデメリットともいるでしょう。

不用意に安全性の低いWebサイトへアクセスしてしまうことで、マルウェアに感染し情報を詐取されたり、送り主が分からないメールに添付されていたファイルを無警戒に開いて、マルウェアに感染し情報が外部へ流出することもあるでしょう。

また、社用携帯・会社貸与PCで公衆Wi-Fiを利用してインターネットに接続し、重要な情報をやり取りしてしまうことで、第三者に情報を盗取されるリスクも考えられます。

無料の公衆Wi-Fiは便利である半面、セキュリティに懸念があります。通信が暗号化されていないものも多いため、気軽に利用するのは控えた方が良いでしょう。

保管している顧客情報などの重要な情報が外部へ流出した場合、企業に対する信用は失われますし、多大な損害賠償の費用が発してしまうこともあるでしょう。技術情報が流出してしまうと、市場での優位性を保てなくなるかもしれませんし、顧客や取引先との関係も切られてしまうおそれがあります。そうなると業績にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

デジタルリテラシー向上に必要な5つの手順

ここでは、デジタルリテラシー向上に必要な手順を解説します。

人材育成のための5つの手順

以下は一般的な人材育成において使われる手順ですが、デジタルリテラシー向上にも適用できます。

- 目的・目標の明確化

- スキル要件の洗い出し

- 現状の評価(現状把握)

- ギャップの特定、優先順位の設定

- 育成プランの策定と教育の実施

ここでは5つ目の「育成プランの策定と教育の実施」について解説します。

育成プランの策定

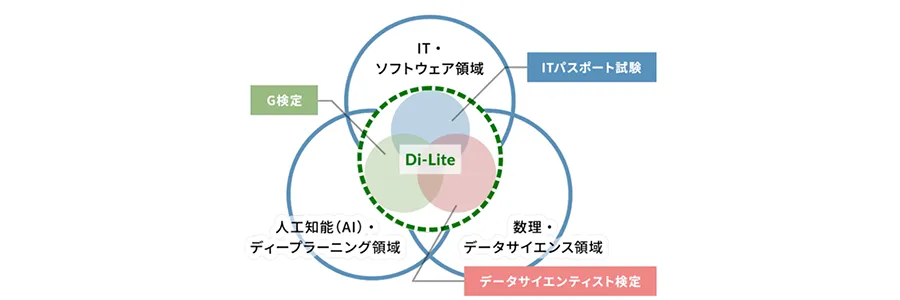

育成プラン策定の際は、Di-Liteの3つの領域に対応した資格が活用できます。

また、経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」の一つである「DXリテラシー標準」の活用も効果的です。

いずれにしても、育成プランの策定に時間をかけるよりは、スキルを獲得しその獲得したスキルを早めに実践していくことが重要です。

教育の実施

教育の実施には目的や対象者などに応じて様々な考え方・やり方があります。

例えば、ITやデジタルに馴染みの薄い企業であれば、いきなり高度な内容を学んで拒否されるリスクを回避するためにITやデジタルの基礎知識から学ぶ。その上で、徐々に応用するための高度な内容に移っていく。

教育のやり方については、デジタルリテラシーは全てのビジネスパーソンが対象となるため、従業員数が多い場合はeラーニングの活用が有効です。

次章で説明するDi-Lite推奨資格は学習項目が明確であり、従業員のモチベーションも高められるため、効果的な育成が可能です。

デジタルリテラシー向上に活用できる3つの資格

デジタルリテラシー協議会が定義するDi-Liteでは、「ITソフトウェア領域」「数理・データサイエンス領域」「AI・ディープラーニング領域」に対応した資格を推奨しています。ここでは、それぞれの資格について解説します。

【1】ITパスポート試験(IT・ソフトウェア領域)

ITパスポート試験は、ITを利活用する社会人が備えておくべき、ITに関する基礎知識を証明するための国家試験です。

【試験概要】

| 出題範囲 |

|

|---|---|

| 難易度 | 50%程度で推移(2023年11月実績:52.2%) |

| 試験時間 | 120分 |

| 開催場所・時期 | 通年開催(コンピュータを活用したCBT方式) |

| 費用 | 7,500円(税込) |

(※引用・参考)デジタルリテラシー協議会:「Di-Liteの推奨資格試験」

(※参考・引用)独立行政法人情報処理推進機構(IPA):「「ITパスポート試験 | 試験情報」「【ITパスポート試験】統計情報」」

【2】G検定(AI・ディープラーニング領域)

ディープラーニングを活用したプロジェクトに携わる全てのジェネラリスト向けの認定試験です。プロジェクトの企画や推進に不可欠な要素を網羅したリテラシーを身に付けるための試験となっています。

【試験概要】

| 出題範囲 |

|

|---|---|

| 難易度 | 65%程度で推移(2023年時点累計実績:65.8%) |

| 試験時間 | 120分 |

| 開催場所・時期 | 年6回(オンライン実施:自宅受験) ※試験日程は「G検定とは - 一般社団法人日本ディープラーニング協会【公式】」で開示 |

| 費用 | 一般:13,200円(税込) |

(※引用・参考)デジタルリテラシー協議会:「Di-Liteの推奨資格試験」

(※引用・参考)一般社団法人 日本ディープラーニング協会:「G検定とは - 一般社団法人日本ディープラーニング協会【公式】」

【3】データサイエンティスト検定・リテラシーレベル★(数理・データサイエンス領域)

アシスタント・データサイエンティストと数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムが公開する数理・データサイエンス・AIに関する統合されたカリキュラムをベースに、実務スキルと知識を実証するための試験です。

【試験概要】

| 出題範囲 |

|

|---|---|

| 難易度 | 50%前後(2023年6月実績:約44%) |

| 試験時間 | 90分 |

| 開催場所・時期 | 年2回(全国の試験会場で開催(CBT方式)) ※試験期間は、「DS検定R ★とは|一般社団法人データサイエンティスト協会」のサイトで公開 |

| 費用 | 一般:10,000円(税込) |

(※引用・参考)デジタルリテラシー協議会:「Di-Liteの推奨資格試験」

(※引用・参考)データサイエンティスト協会:「一般社団法人データサイエンティスト協会」

まとめ

本記事では、デジタルリテラシーの意味や必要性、ITリテラシーとの違い、デジタルリテラシー向上の手順、資格を活用したデジタルリテラシーの高め方を解説しました。 繰り返しになりますが、デジタルリテラシーの向上は企業が競争力を保つために必要不可欠です。本記事を参考に、資格取得も行いながら自社のデジタルリテラシーを効果的に高めてください。

アイテックの提供するデジタルリテラシー向上支援サービス

「ITパスポート」資格取得対策

https://www.itec.co.jp/examination/ip/

「DXアドバイザー検定」合格対策コース

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3830

情報Ⅰで学ぶITリテラシー入門

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3869

DXリテラシー向上研修

https://www.itec.co.jp/business/dx_service/dx_service_02.html

「デジタルスキル標準」教育スターターパック【法人向け】

https://www.itec.co.jp/business/feature/CP_dx-literacy.html